子持沢のナメ滝

15年ぶりの沢登りも、同じ秩父・奥武蔵の大持山・子持山の沢でした。

初心者向きの短い流程の沢で、問題なく登れました。

猛暑の夏は楽しく遊べると思います。

夏に目標の岩稜ルートに挑戦しようと思っていて、それで必要なトレーニングを始めた。近くの外岩のゲレンデで技術的な岩トレをする必要も大事だけれど、それよりも、整地された登山道ではなく、道のない不整地を登る力と、道なき場所のルートファインディングの力(ルーファイ力)を取り戻すことが大切、と思い、沢登りすることにした。

【日 程】 2025年7月4日(日帰り)

【山 域】 関東・秩父

【ルート】 秩父・生川(うぶがわ)、大持沢、子持沢

【メンバー】 ゴント(単独)

【行 程】

0750 所沢駅

特急ラビューちちぶ

0845 横瀬駅

逆の飯能行きの各停に乗る

0856

0902 芦ヶ久保駅

芦ヶ久保駅前の観光案内所で電動アシスト自転車を借りてスタート(8時間、2000円、身分証必要)。

0920

横瀬方面に国道を下り、途中で左折して、生川沿いの道に合流、これを登る。

電動アシストでも最後のほうは坂がきつく、ギアをいちばん楽にしても、ギリギリという感じ。

バッテリーの急激な減りが気になるが、実際には往路含めて、充分に足りる(戻った後で70%)。

武甲山の一の鳥居の駐車場を右に見送り、未舗装道を登っていくと、妻坂峠への登山道入口。

1000

自転車をこの入口にデポし、林道の先へと歩きだす。

1010

数分で大持沢を渡る橋と、その上で左に分岐する林道と大持沢への入溪点を確認、装備を装着する。

1030

堰堤を巻いて入溪し、遡行する。ガイドブックの最初の二俣に着く。

1130

沢沿いの仕事道(杣道)を引き返し、出合いへ。

1150

休まず子持沢の入口へ向かう。

1200

入溪し遡行、持山寺跡の少し下の登山道に出る。

1320

沢装備を解除して下山開始。

自転車デポ地点へ。

1400

荷物を整理。自転車で出発。

1410

復路は往路を戻る。生川沿いの車道を下り、途中で右折、国道を芦ヶ久保の観光案内所へ。

1450

自転車を返却。

芦ヶ久保駅から飯能駅行きの電車に乗って帰宅。

1519

【ルート概要】

大持沢(最初の二俣まで)

- まず、持っていった市販のガイドブックの古い遡行図が現在の沢の様相と異なっていることに気づく。あてにしてはいけない。そりゃそうだ。もう何十年も前の記録なのだし、昨今の温暖化の豪雨で沢の様相は毎年、大きく変わっている。ネットで検索すればたくさんの遡行記録が出てくるので、最新のものを参考にすればいいが、最終的には、地図と自分の現地の目を頼りにすること。

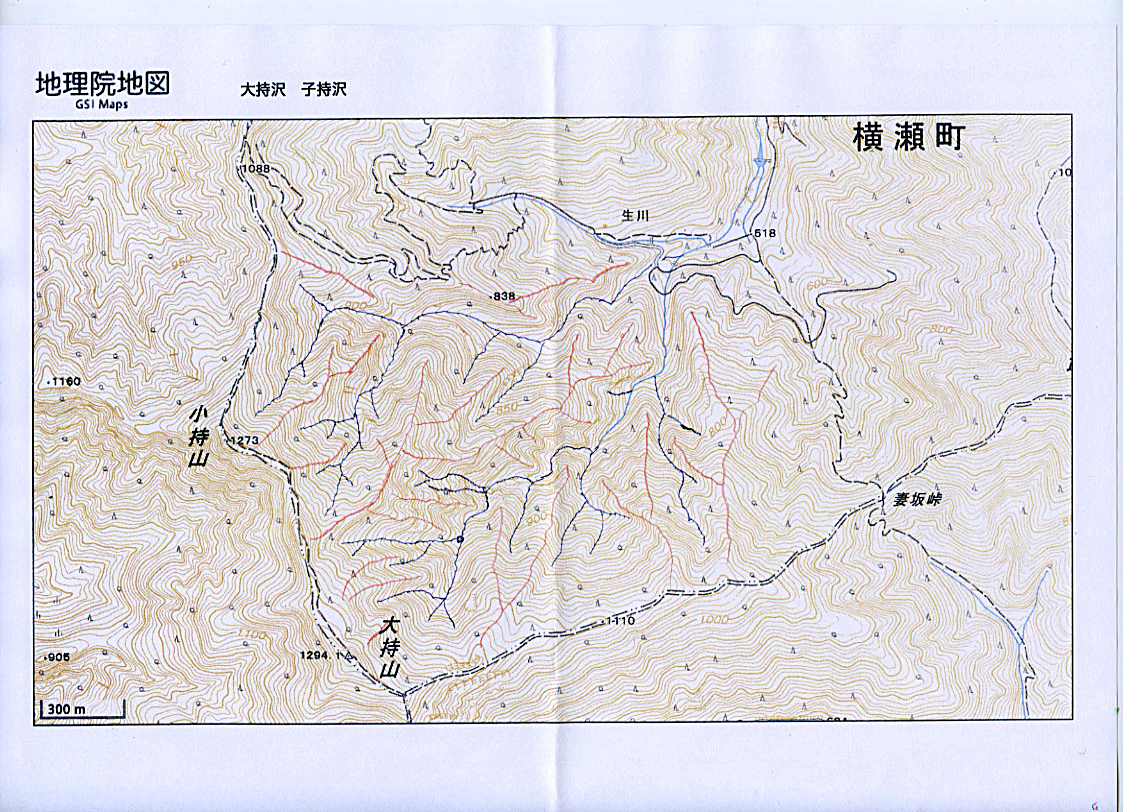

- 自分はGPSは使わないが、時計の高度計は読む。その高度によって、拡大した国土地理院地図に沢線と尾根線を描きポイントごとに標高を記入した概念図風の地図に照らして、現在位置を把握する。これにより、尾根や沢の屈曲や傾斜、周囲の尾根や枝沢の様相がよくわかる。既存の概念図や、GPSではなく、自分がその場で見た状況を加工した地図に照らす、夏の沢でも、冬の尾根でも、これを自分は信用している。

国土地理院地図に尾根・沢筋を記入した大持沢・子持沢の遡行地図

- チャートと苔の小滝の多くは水線沿いに通過できるか、小さく巻ける。最初のほうに出てくる、3mほどの直滝の、右側の苔むした壁には、お助けロープが下がっている。古いがまだ効いている(2025年現在)。その箇所は空荷で登り、そのロープ末端に事前にザックを結んでおいて、上から引き上げた、感謝。それ以降の滝は、適宜、登っていける。

- 遡行してまだ1時間で、白山書房『ウォーターウォーキング』の沢トポの「二俣」に着く。ネットに上がっている情報では、上にも滝が続くようだけど、今日は下降して子持沢も登るので、ここで引き返し、沢沿いの仕事道(杣道)をピンクテープを目安に下る。迷ったら止まって注意深く探す。道の路肩崩れも、注意して通過すれば問題なし。沢の入口には20分で降りてきてしまう。

子持沢(こちらも最初の二俣から右尾根へ)

- 最初の巨岩地帯の小滝の途中で、登るのに迷う滝があった。直登が難しいと思われる5mほどの滝。最初、滝の下まで行くが、自分にとって荷を背負っての単独の直登は無理と思う。左側斜面は大きくザレていて、右側は傾斜の強い側壁で高巻きが難しい。戻って、それでも左側のザレ斜面から大きく高巻こうとするが、崩れて危うい。引き返して、再度、滝の近くまで登ってルーファイする。すると、左の苔た凹状の岩溝の上にあるザレ・ガレが滝上に続いていて、これを慎重に登って、滝を小さく巻くことができた。

- パーティなら、トップが詰まれば、後続が別ルートをいち早く見つけるかもしれない。単独だと、迷って、戻り、ここから登れないだろうか、あっちから登れないだろうかと、試行錯誤する。この「試行錯誤する、戻って別のルートを試す」という練習ができてよかった。

- その滝を巻いて登ったあと、しばらくすると水も少なくなり、緩やかなゴーロ状となり、これが思ったよりも長く続く。水のある沢床から離れても歩けるので、淡々と登っていき、そしてようやく水流に戻り、二俣になる。この先にも小滝があるようだけど、天気が気になる。今は晴れているけれど、秩父では昨日の午後遅く雨が降っている。今日も、この湿度なら夕立がありそうで(実際に豪雨に)、早めに沢から抜けたほうがよさそう。

- この二俣、よく観察すれば三俣。水がほとんど涸れている、いちばん右側に三つ目の小沢がある。国土地理院地図にも表れている。この小沢をわずかに登って右斜面から尾根に出れば、危険を伴わず沢から早く抜けられると予想していて、実際に、そのように沢から尾根に出られた。

子持沢の二俣(三俣)の、いちばん右の小沢の詰めルート。原図は国土地理院地図より。

- 距離はわずかだと思うけれど、沢の詰めはいつも呼吸が苦しい、ジジイになればなおさら。それでも詰めの、急傾斜で危険な草付き斜面であるとか、猛烈な藪漕ぎがないのだから、御の字です。しばらく枯れた沢筋を登ったあとに、明るくて近いと思う稜線の、右の杉の斜面をジグザグに登れば、持山寺跡の少し下の登山道に出る。目の前に石の仏塔が現れた。

持山寺跡から下山

- その仏塔の前で装備を解除して仕舞い、安全な登山道と林道を下って、子持沢・大持沢のすぐ下の、デポした自転車まで戻る。その自転車に乗り、往路と同じ道を復路として戻る。

デポした電動アシスト付自転車

- 生川沿いの下り道は自転車のペダルを漕がなくても勝手にぐんぐん下っていくので極めて爽快。かつて、武甲山からの下山で横瀬まで一時間半も歩いた経験があればなおさらのこと。速度が上がり過ぎるので、対向車との衝突や、路面の段差で自転車がパンクしないように、速度を落として気をつける。途中で国道沿いに右折、登りの国道を芦ヶ久保駅へと戻るけれど、電動アシストがあるので辛くはない。それでもけっこうなアルバイト(古い昭和の登山の本には、アルバイト=骨折り、という意味で使われている)。

生川沿いの石灰工場群

生川沿いの石灰工場群

生川沿いの石灰工場群

- 芦ヶ久保駅前に戻らず、横瀬に下って、横瀬駅前のステーションに自転車を「乗り捨て」することもできるらしい(乗り捨て料、プラス1000円)。次の機会があれば横瀬に下ってみよう。登りの道がないから、とても楽だと思う。武甲温泉に入ってから返却するのがいいかも。

- 今回、駅前で電動アシスト付自転車を借りるという、優れたアプローチの方法を見つけたので、ほかの山登り、沢登りでも、有効に活用したいですね。とはいえ、横瀬駅前で借りられるのは10時からで(2025年7月現在)、芦ヶ久保駅前は9時からだったので、1時間でも早く借りてアプローチしたいので、ラビューで横瀬で降りて、芦ヶ久保に普通列車で逆行したわけです。なお、どちらにしても自転車の返却時間は17時まで、です。それまでには下山してくださいね。